Salari: gli ultimi dati OSCE annientano la propaganda di Draghi e Meloni

di Alex Marsaglia

Dagli ultimi dati dell’Employment Outlook 2025 OCSE (vedi qui: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2025_194a947b-en/full-report.html) emerge come l’Italia abbia registrato il maggior calo dei salari reali, che restano ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021.

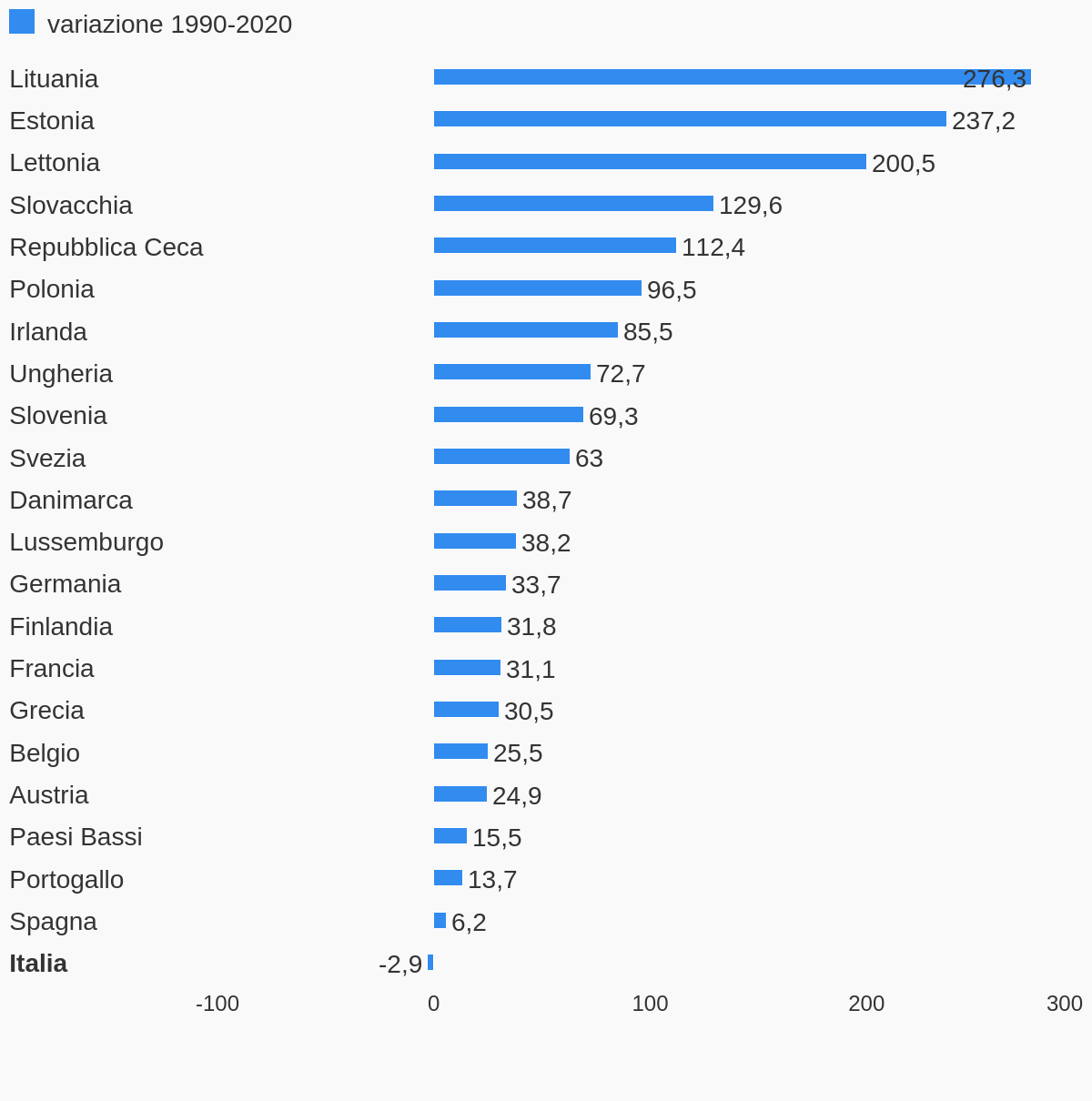

Sembrerebbe una notizia come le altre, alle quali siamo ormai abituati, se non fosse che confrontando la dinamica salariale dell’OCSE stessa nella fase precedente, cioè dal 1990 al 2020, troviamo sempre l’Italia come fanalino di coda nelle dinamiche salariali all’interno dei Paesi UE (vedi grafico). In sostanza, in termini di salari reali siamo stabilmente piantati nella posizione di ultimo Paese dell’UE dal 1990, cioè dal primo anno post caduta del Muro di Berlino ad oggi. Indubbiamente ha pesato la deflazione salariale, la perdita di sovranità, la delocalizzazione e tutte le dinamiche analizzate negli scorsi anni, ma di fronte a dati di un tale impatto storico occorrerebbe rilanciare l’analisi e la discussione, quantomeno per tentare di far ripartire delle politiche pubbliche che prendano in considerazione il problema. Infatti, senza investimenti statali, dalla deflazione salariale non è naturalmente scaturita alcuna forma di attrazione delle imprese multinazionali sul territorio. Così come senza un adeguato intervento di politiche pubbliche volte alla creazione di contesti attrattivi non vi è stato altro che desertificazione industriale. Si tratta quindi di affrontare la questione non più come ristretta ad una categoria, nemmeno ad una classe, ma come problema di rilevanza nazionale. In Italia sono mancate le politiche industriali per troppo tempo, come non mancava di ricordare il compianto Luciano Gallino. Infatti, se la strategia fosse stata quella del mero ribasso salariale per rilanciare la produzione e l’occupazione dovremmo ormai trovarci di fronte ad un rilancio, quantomeno ad una timida ripresa della produzione, invece sia in termini di occupazione sia di Pil l’Italia rimane in stagnazione. Qui si tratta quindi di intrecciare i dati salariali, occupazionali e sulla crescita economica per capire le ragioni profonde di tale blocco economico e desertificazione industriale in cui siamo stabilmente impantanati da ormai un quarantennio.

Così, se i dati salariali riportano la situazione catastrofica ben fotografata dall’OCSE, i dati sulla crescita occupazionale, come riportato da molti economisti, risultano ampiamente gonfiati statisticamente dall’allungamento dell’età pensionabile e dall’ampliamento della categoria di “occupati”. Quelli sul PIL invece sono ormai tristemente noti. Dietro a questi dati però occorrerebbe chiedersi quali politiche industriali sono state perseguite come Paese? E qui ci viene in aiuto l’ultimo documento di programmazione sulle politiche industriali proposto dal CNEL (https://static.cnel.it/documenti/2025/4f3de7d5-6733-4b65-95d5-5da876a6613f/OOPP%2026feb2025%20Made%20in%20Italy%20e%20politiche%20industriali.pdf).

Si trova una grande attenzione e preoccupazione per l’incremento dei costi energetici, per l’aggravio dei costi per famiglie e imprese e sulla conseguente perdita di competitività delle imprese, senza però nessun riguardo e critica per la politica internazionale che ci ha portato in tali condizioni. Una buona politica industriale però necessiterebbe di visione geopolitica strategica e politica energetica oggi totalmente assenti. Parallelamente si elaborano risposte cercando di arginare questa situazione con incentivi e transizione all’economia verde e digitale, secondo i dettami dell’UE, ma manca totalmente un’analisi d’impatto sull’occupazione e la domanda interna come spinta e stimolo al consumo e al PIL.

Come se non fossero anch’essi aspetti centrali di una politica pubblica industriale. In sostanza si continua a ragionare in un’ottica neoliberista e mercantilista, votata alla produzione per l’esportazione, in cui l’offerta crea la propria domanda e quindi l’unica politica pubblica pensata resta quella che agisce sull’aggiustamento produttivo, senza azioni rilevanti di spesa pubblica per le infrastrutture, sul reddito, sui salari stretti nella morsa inflazionistica e sull’occupazione. E allora si elaborano proposte fatte di incentivi alla produzione, alla transizione energetica e alla formazione, centrate sull’offerta, ma non si elaborano sbocchi relativi al cosiddetto “sistema Paese” che resta invece avvitato in un circolo vizioso di lavoro povero (1 lavoratore su 10 è in condizioni di povertà pur lavorando) in cui 6,2 milioni di lavoratori su 24 faticano a fronteggiare le spese minime e in cui persino la Caritas ha rilevato nel suo ultimo rapporto come un assistito su quattro sia un lavoratore a tutti gli effetti. Siamo quindi in un contesto deteriorato, in cui non si riesce più a combattere la povertà sviluppando occupazione - flessibile, secondo i mantra liberisti, quindi precaria e part-time - ma in cui la scarsa qualità e quantità del lavoro e il basso livello di valore aggiunto determinano un impoverimento preoccupante del mercato difficile da risollevare senza un ampio intervento di politiche pubbliche. Queste dovranno prima o poi partire dal presupposto che la distruzione della domanda interna avvenuta nell’ultimo quarantennio è stata una delle cause ad aver affossato l’industria nazionale, incapace di reggere alla competizione internazionale e a cui è stato tolto il polmone dei consumi nazionali, con la complicità anche di una dirigenza sindacale troppo spesso sottomessa alle politiche neoliberiste e mercantiliste.

1.gif)