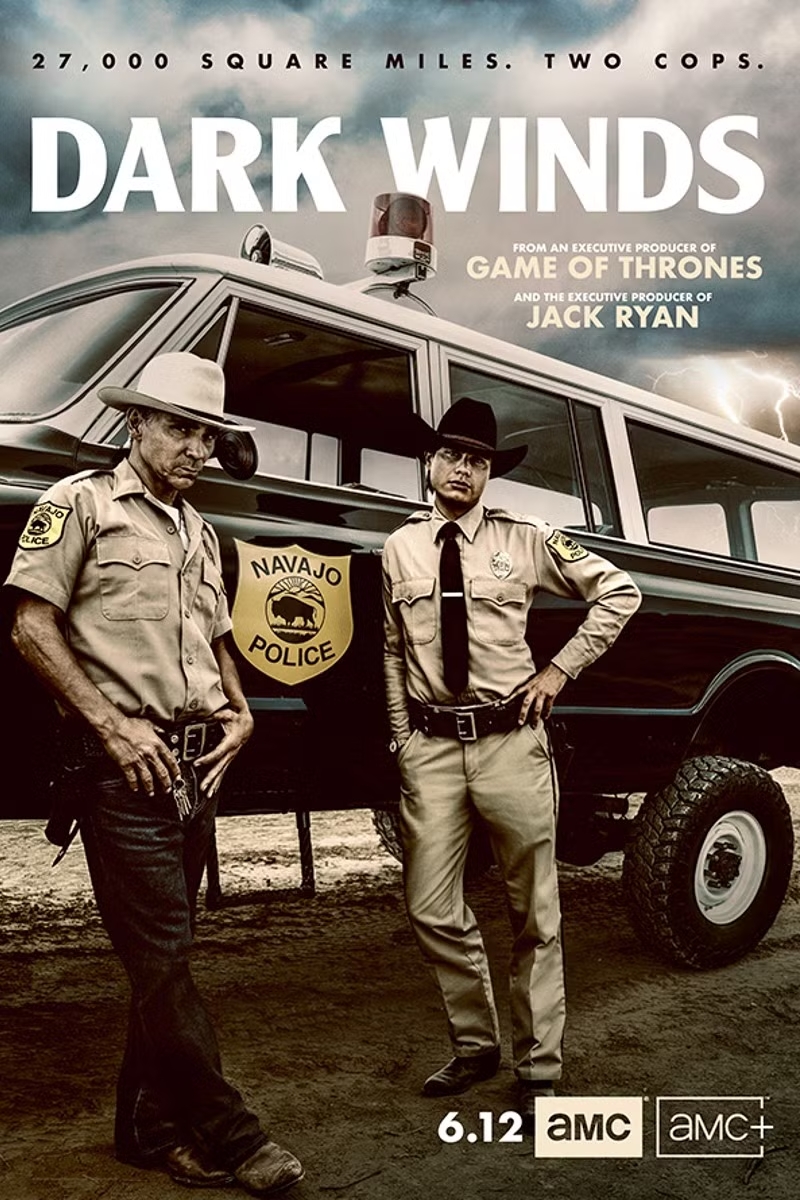

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Perché la serie AMC, scritta e interpretata da autori nativi, racconta davvero la cultura Diné

Non il solito “western indiano”

Da fuori, Dark Winds può sembrare “solo” un altro crime nel deserto: paesaggi da cartolina, poliziotti, FBI, una rapina in elicottero e qualche accenno di soprannaturale. Ma basta una puntata per capire che siamo da un’altra parte.

La serie, prodotta da AMC e tratta dai romanzi di Tony Hillerman dedicati ai poliziotti Navajo Joe Leaphorn e Jim Chee, nasce da un materiale letterario scritto da un autore bianco. Eppure la versione televisiva è stata, in buona parte, riappropriata: scritta in una writers’ room interamente composta da sceneggiatori nativi americani, diretta e interpretata da un cast quasi del tutto indigeno, girata in larga misura in territori Navajo e in studi di proprietà nativa come Camel Rock Studios, vicino a Santa Fe.

Questo fa la differenza: non siamo di fronte all’ennesimo sguardo esterno “antropologico” sui Navajo, ma a una storia in cui i personaggi Diné occupano il centro della scena, mentre bianchi e istituzioni federali ruotano attorno a loro. Anche per me, che trascorro buona parte delle mie giornate immersa nella scrittura e nella lettura sulla cultura indigena, Dark Winds è una serie davvero diversa e sorprendentemente apprezzabile. E tratta diverse tematiche già affrontate in questa rubrica (trovate negli articoli a https://www.lantidiplomatico.it/news-nativi/53237/ : Sterilizzazione forzata: l’ultima arma contro i Nativi Americani; Test nucleari e scorie tossiche nelle riserve indiane; Scuole di nativi indiani, le responsabilità della Chiesa e il negazionismo dilagante).

Leaphorn, Chee e Manuelito: un giallo che nasce dalla storia

Dark Winds è ambientata nel 1971 nella regione dei Four Corners, in un avamposto remoto della Navajo Nation. Il tenente Joe Leaphorn guida la Navajo Tribal Police; con lui lavorano Jim Chee, ex agente FBI tornato a casa con parecchi segreti, e la sergente Bernadette Manuelito.

Ogni stagione intreccia un caso poliziesco a un nodo storico che ha segnato il popolo Navajo:

- Stagione 1 – parte da una spettacolare rapina a un furgone blindato e da un duplice omicidio in un motel. Il mistero si collega a una vecchia tragedia mineraria che ha toccato la famiglia di Leaphorn, e ad antiche paure legate a stregoneria ed equilibrio spezzato. La stagione si ispira soprattutto al romanzo Listening Woman, con elementi di People of Darkness.

- Stagione 2 – prende di petto la questione delle miniere e dell’inquinamento nelle terre Navajo (People of Darkness): esplosioni, complotti industriali, corruzione politica, ma anche la memoria di chi ha perso la vita in nome del profitto.

- Stagione 3 – mescola Dance Hall of the Dead e The Sinister Pig: bambini scomparsi, un mostro della tradizione Diné che sembra uscire dalle storie dell’infanzia, e uno sfondo di sfruttamento delle risorse e traffici alla frontiera.

Il risultato è un “western noir” atmosferico, come l’ha definito The Guardian, che elogia la serie come “un cupo mystery Navajo che implora di essere divorato in binge watching”, sottolineando la presenza di un cast in gran parte indigeno.Time parla di “stunning crime drama” che è anche una vetrina per il talento nativo, non solo davanti ma anche dietro la macchina da presa.

Non stupisce che le prime tre stagioni abbiano raggiunto un 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, con giudizi che insistono sul carisma di Zahn McClarnon (Leaphorn) e sulla ricchezza del contesto culturale.

Cerimonie, K’é e medicina: cosa vediamo (e cosa no)

La vera novità di Dark Winds sta però nel modo in cui mette in scena la vita spirituale e quotidiana Navajo.

Già nel primo episodio, la sergente Manuelito consiglia a Chee di portare con sé un sacchetto di cenere di ginepro e polline di mais, perché “là fuori, a volte la miglior difesa non è la tua .38, è la tua medicina”. È un dettaglio breve, ma denso: la serie suggerisce la presenza costante di pratiche protettive e benedizioni, senza trasformarle in spettacolo esotico.

Il momento più potente arriva con il terzo episodio della prima stagione, intitolato K’é. Qui assistiamo alla Kinaaldá, la cerimonia che segna il passaggio all’età adulta di una ragazza Navajo, la nipote di Emma Leaphorn. Lo spettatore è invitato a guardare quasi “in prima fila”, ma attraverso gli occhi di Sally, una giovane donna Diné che, per la sua storia personale, non conosce i dettagli di quel rito.

Le recensioni sottolineano come la serie rappresenti la Kinaaldá come:

- un momento intimo e comunitario, in cui le parenti femminili guidano la giovane perché diventi forte e armoniosa;

- una celebrazione che dialoga visivamente con un’altra sequenza, quella della sepoltura di alcune vittime di omicidio: una vita che inizia, altre che si chiudono, in un montaggio che parla di lutto e rigenerazione insieme.

Il titolo dell’episodio, K’é, rimanda al sistema di parentela e responsabilità reciproca che struttura la società Navajo. La cerimonia non è un “folklore di contorno” al giallo, ma il cuore emotivo e politico della narrazione.

Nel corso della serie incontriamo altri elementi rituali: la cura con i canti e le medicine di un anziano medicine man, il rispetto verso certi luoghi, le regole su cosa si può o non si può dire di spiriti, streghe e Skinwalkers. Proprio su questi ultimi Dark Winds compie una scelta netta: invece di indulgere sulle figure più morbose del folklore, la produzione – anche su indicazione dei consulenti culturali Navajo – evita di mostrare direttamente i Skinwalkers, consapevole che si tratta di un tema delicato, tabù e facilmente fraintendibile dal pubblico non nativo.

Le critiche Navajo e la “course correction” della seconda stagione

Non è tutto perfetto, e la serie non è priva di contestazioni interne alla stessa comunità che vuole rappresentare.

Una delle recensioni più dure è apparsa sul Navajo Times, dove si critica la prima stagione per l’uso ambiguo della lingua e per una rappresentazione che rischia di associare la spiritualità Diné a un immaginario “oscuro” e stregonesco, rafforzando vecchi stereotipi hollywoodiani. Una delle voci intervistate si chiede: “Ora la gente chiederà: ci sono davvero streghe nella riserva?”, sottolineando come il sensazionalismo sul “lato oscuro” sposti l’attenzione lontano dalla bellezza della cultura Navajo.

La criticità è reale, ed è importante nominarla: anche una produzione avanzata come Dark Winds non è immune dal rischio di compiacere l’aspettativa occidentale di mistero e “indiano magico”.

La risposta, però, non è stata difensiva. Il regista e produttore Chris Eyre ha dichiarato che per lui e per il team “è criticamente importante rappresentare correttamente la cultura” e che sono pronti ad apportare correzioni. Dalla seconda stagione in poi la serie si avvale di un consulente culturale Navajo, George R. Joe, e di un lavoro più accurato su lingua, tabù e rituali, come lui stesso racconta in un lungo intervento sul Los Angeles Times, dove ricorda che circa il 95% del cast e la maggioranza dei reparti (costumi, stunt, props, ecc.) sono indigeni.

Anche un articolo di People insiste su questo punto: le prime critiche hanno portato la produzione ad assumere un consulente linguistico e a ricalibrare la rappresentazione delle cerimonie, evitando di tradire aspetti considerati sacri e non condivisibili con il grande pubblico.

Per chi guarda da fuori, è un passaggio chiave: dimostra che non esiste un’unica voce “nativa” monolitica, ma un confronto interno, talvolta aspro, su come raccontarsi.

Donne Navajo, violenza coloniale e memoria

Un altro asse forte della serie sono i personaggi femminili: Emma Leaphorn, l’infermiera che protegge Sally e accoglie in casa chi non ha nessun altro; Bernadette Manuelito, sergente dura e vulnerabile a un tempo; le giovani donne che affrontano gravidanza, discriminazione, violenza.

Nelle interviste, la sceneggiatrice Maya Rose Dittloff ha spiegato come una writers’ room interamente indigena abbia preteso più spazio per le donne e per temi come l’autodeterminazione sul proprio corpo, le sterilizzazioni forzate, il peso dei collegi e degli abusi.

Le trame noir non sono mai slegate da questo sfondo:

- si parla di boarding schools, i collegi federali dove generazioni di bambini indigeni sono stati strappati alle famiglie;

- emergono i segni delle sterilizzazioni forzate praticate su donne native negli anni ’60 e ’70 negli ospedali dell’Indian Health Service;

- tornano i temi di uranio, miniere, espropriazione delle terre e della precarietà del diritto alla salute e all’acqua.

Il tutto senza trasformarsi in “serie didattica”: questi elementi restano sullo sfondo del giallo, ma chi conosce la storia li riconosce. E per chi non la conosce, l’invito implicito è ad approfondire.

Un nuovo standard di rappresentazione?

Molte recensioni non indigene sottolineano soprattutto la qualità del thriller: Time insiste sul ritmo e sulla fotografia; The Guardian sulla tensione psicologica e sull’interpretazione di McClarnon; NPR parla di “cop drama immerso nella cultura Navajo”, e siti come Black Girl Nerds celebrano il fatto che questa volta la nazione Navajo non sia lo scenario esotico di una storia bianca, ma il soggetto della narrazione.

È un giudizio in buona parte condivisibile: Dark Winds alza l’asticella per il mainstream, affiancandosi ad altre produzioni recenti dirette o scritte da autori nativi (Reservation Dogs, Rutherford Falls, ecc.). Resta però indispensabile non mitizzarla come “la” serie definitiva sulla cultura Navajo.

Da una parte abbiamo:

- una writers’ room nativa (tra cui Graham Roland, Chickasaw; Billy Luther, di discendenza Navajo, Hopi e Laguna; Razelle Benally, Oglala Lakota/Diné; Erica Tremblay, Seneca-Cayuga, e altri);

- un cast quasi interamente indigeno;

- riprese in territori Navajo, con il supporto di comparse e anziani Diné.

Dall’altra restano i limiti di qualsiasi serie crime commerciale: esigenze di suspense, di “mistero”, di spettacolo. Proprio le critiche dei Navajo al tono “dark” di certe scelte spirituali ci ricordano che la rappresentazione è sempre un campo di battaglia.

Perché guardare Dark Winds (e come)

Per la rubrica “Nativi” de l’AntiDiplomatico, Dark Winds è interessante per almeno tre motivi:

- È un caso di riappropriazione narrativa: da una serie di romanzi scritti da un autore bianco si passa a un prodotto audiovisivo gestito da una squadra creativa in larghissima parte indigena, con la possibilità di correggere – almeno in parte – decenni di stereotipi.

- Mostra la cultura Navajo non solo nei simboli più visibili, ma nei dettagli: la lingua Diné accanto all’inglese, il concetto di K’é, le relazioni di parentela, il rapporto con il paesaggio e con il lavoro (polizia tribale, miniere, ospedali), la quotidianità delle famiglie.

- Apre porte su temi politici cruciali: estrattivismo, colonialismo sanitario, confini e militarizzazione, giurisdizione federale vs. sovranità tribale, alleanze e diffidenze con altri popoli indigeni e con le comunità ispaniche del Sud-Ovest.

Guardarla in lingua originale – con sottotitoli – permette anche di ascoltare la musicalità del Navajo, le differenze di accento, le sfumature di registro che vanno perse nel doppiaggio.

Non è una serie “innocua”: parla di violenza, traumi, fantasmi personali e collettivi. Ma è proprio lì che trova la sua forza. Dark Winds ci invita a entrare in un mondo Diné complesso, contraddittorio, vivo.

Non per rubarne le storie, ma per ascoltarle meglio.

_______________________________________________________________

UNO SGUARDO DAL FRONTE

19,00€

PER I PRIMI 50 CHE ACQUISTANO IN PREVENDITA: SCONTO DEL 10% E SENZA SPESE DI SPEDIZIONE!

Fulvio Grimaldi, da Figlio della Lupa a rivoluzionario del ’68 a decano degli inviati di guerra in attività, ci racconta il secolo più controverso dei tempi moderni e forse di tutti i tempi. È la testimonianza di un osservatore, professionista dell’informazione, inviato di tutte le guerre, che siano conflitti con le armi, rivoluzioni colorate o meno, o lotte di classe. È lo sguardo di un attivista della ragione che distingue tra vero e falso, realtà e propaganda, tra quelli che ci fanno e quelli che ci sono. Uno sguardo dal fronte, appunto, inesorabilmente dalla parte dei “dannati della Terra”.

1.gif)